Владимир Петрович Филатов относится к числу тех наших земляков, которыми надо гордиться. И дело не в том, что он был номинантом на Нобелевскую премию или стал Героем Социалистического Труда СССР, а также кавалером четырёх орденов Трудового Красного Знамени. Важно то, что в историю он вошёл как «человек, даривший людям свет». Владимир Филатов родился 150 лет назад - 27 февраля 1875 года.

«Подаривший свет»

Владимира Петровича Филатова называют «человеком, дарившим людям свет». Переоценить его влияние на развитие не только отечественной, но и мировой офтальмологии сложно. А его выражение «Каждый человек должен видеть солнце» до сих пор является девизом для врачей, возвращающих людям зрение.

Владимир родился ровно 150 лет назад, 27 февраля 1875 года, в селе Михайловка Пензенской губернии (сейчас Лямбирский район Республики Мордовии. – Ред.) в мелкопоместной дворянской семье, давшей нашей стране нескольких выдающихся деятелей в области медицины. Отец будущего знаменитого окулиста Пётр Фёдорович Филатов после окончания Московского университета посвятил себя врачебной карьере в качестве земского врача, он практиковал как хирург и окулист. Поэтому большую часть своего детства Володя жил среди людей в белых халатах, и, судя по всему, его дальнейший жизненный путь был предрешён.

«Владимира Филатова, сына Петра Фёдоровича Филатова (российского офтальмолога и хирурга) и племянника Нила Фёдоровича Филатова (основателя русской педиатрической школы, его имя носит Пензенская областная детская клиническая больница. – Ред.), семейная преданность медицине привела всё на тот же медицинский факультет Московского университета, который в семье Филатовых в шутку называли «семейным», – рассказывает заведующая отделом Пензенского государственного краеведческого музея – домом-музеем Н. Н. Бурденко Дарья Сучкова. – По окончании учёбы в 1897 году он принял решение специализироваться по офтальмологии. Учитель Владимира, профессор Крюков, оставил своего выпускника в качестве ординатора офтальмологической клиники Московского университета. Уже в начале своей работы Филатов наблюдал множество больных, потерявших зрение из-за бельма (помутнения роговой оболочки глаза). Эффективного лечения этого заболевания в то время не существовало, и пациенты были обречены на пожизненную слепоту».

Именно тогда Владимир Филатов впервые серьёзно задумался о том, как справиться с этой проблемой. Однако решение до поры оставалось неуловимым.

После шести лет работы в Москве Филатов перебрался в Одессу, где в 1908 году защитил диссертацию по теме «Клеточные яды в офтальмологии».

«Этот научный труд он посвятил своему отцу, – продолжает Дарья Владимировна. – В процессе написания диссертации Филатов работал над клиническим материалом. В результате наблюдений и серии исследований Владимир Петрович понял, почему пересаженная человеку роговица животного мутнеет, а операция обречена на неудачу: чужие ткани отторгаются организмом-хозяином. В 1912 году Филатову удалось осуществить свою давнюю мечту: он произвёл операцию по пересадке роговицы от человека к человеку. Но и эта донорская роговица помутнела»...

Через два года врач решился на вторую операцию. И снова его ждала неудача. И наконец, только в 1931 году (через 19 лет после первой операции) с помощью им же изобретённых хирургических инструментов и при использовании роговицы трупа человека операция по пересадке прошла успешно – донорская роговица не помутнела.

«Та операция произвела революцию в офтальмологии – сотни больных получили шанс на полноценную жизнь, – утверждает Дарья Сучкова. – Кроме всего прочего, Владимиру Филатову принадлежит идея о биогенных стимуляторах, веществах, которые при введении в организм человека активизируют обменные процессы и помогают избавиться от ряда заболеваний. До сих пор большой популярностью пользуется метод трансплантации кожи путём создания круглого кожного стебля, предложенный Филатовым. Этот метод позволяет также восстанавливать утраченные органы: пищевод, нос, губы и другие».

Стихи и личная жизнь

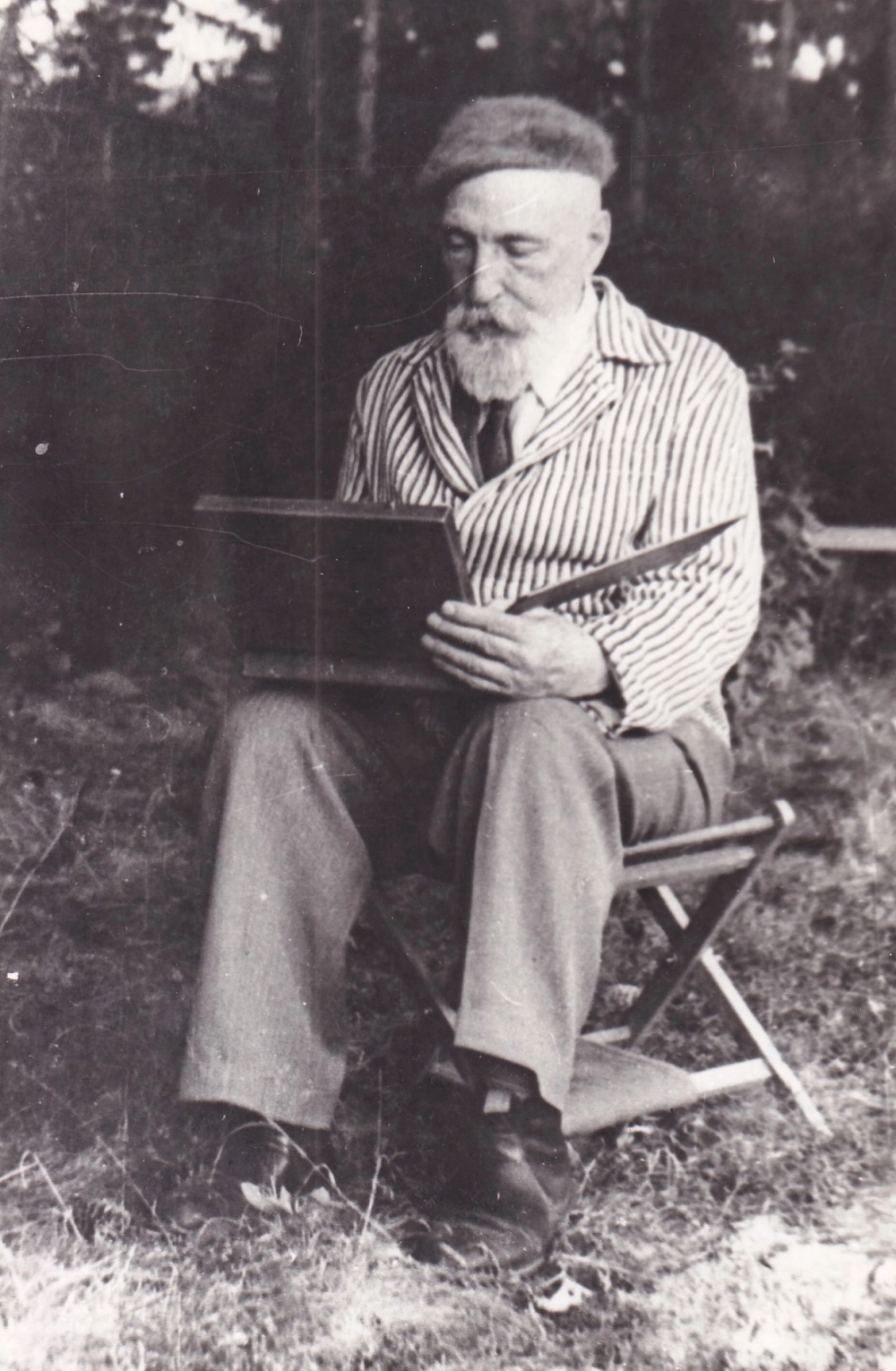

Просто удивительно, что при всей своей профессиональной загруженности Владимир Петрович большое внимание уделял личной жизни. Несмотря на огромный научный авторитет, академик Филатов всегда оставался верующим человеком – в его доме, несмотря на нюансы советского времени, хранилось много икон, а среди чтения всегда находилось место религиозной литературе.

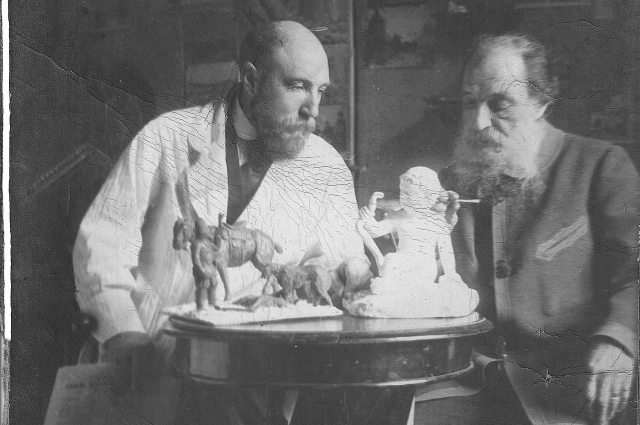

Но и это ещё не всё! Владимир Филатов для очень многих остался в сердце не только как врач. Он оставил память о себе в своих художественных работах и стихах:

Учитесь силы отдавать

Самоотверженно науке,

Так, чтобы зрение возвращать

Могли умело ваши руки,

Чтоб был велик труда размах,

Не исчезало вдохновенье,

Чтоб скальпель в опытных руках

Нёс людям счастье и прозренье…

Это стихотворение он посвятил своим ученикам.

Вот как сам Филатов объяснял свою тягу к творчеству в письме к впоследствии канонизированному архиепископу Луке (В. Ф. Войно-Ясенецкому), хирургу-священнику:

«Я нередко задумываюсь над вопросом о том, почему жизнь моя так продлена. Вероятно, мне нужно ещё поработать на земле либо по науке, либо над самим собой. Думаю, что скорее – это последнее. Но это для меня труднее, чем наука. Моё душевное состояние можно охарактеризовать словами сотника: «Верю, Господи, помоги моему неверию! И я плохо перевоспитываю самого себя, своё тело земное, а оно и в мои годы всё ещё подвергается искушениям и грешным желаниям. Отсюда и мое вечное недовольство собою. Нередко прошу Господа об исцелении и часто пребываю в унынии, возвращаясь на старые навыки. Научное творчество у меня остаётся, но разве оно спасёт меня, если я не буду очищен душевно!»…

Война и Нобелевка

Во время Великой Отечественной войны Владимир Петрович как главный консультант глазного эвакогоспиталя работал в эвакуации в Ташкенте. Госпиталь спас зрение тысячам бойцов Красной армии. В 1944 году Филатова избрали действительным членом Академии медицинских наук СССР, а в 1950 году номинировали на Нобелевскую премию по медицине. Популярность Филатова в СССР и за рубежом была огромна, пациенты стояли в очереди на операцию. Одесским научно-исследовательским центром глазных болезней он руководил до самой смерти.

«Практически до 80 лет Владимир Петрович Филатов поражал всех своей работоспособностью, – говорит в заключение заведующая Дарья Сучкова. – Он руководил институтом, читал лекции, организовывал конференции, участвовал в общественной жизни и при всём этом сам регулярно оперировал. Однако в начале октября 1956 года Владимир Петрович внезапно потерял сознание на улице, после чего его здоровье стало стремительно таять. Вечером 30 октября 1956 года легендарного хирурга не стало: он скончался от кровоизлияния в мозг».

Потомки Владимира Петровича продолжают славную медицинскую династию: среди них есть и руководитель реабилитационного центра Сеченовского университета, и врач-рентгенолог, и врач-эндоскопист, и, конечно же, врач-офтальмолог.

Замечательная династия доктора, подарившего людям свет, продолжается.

«Малина» спасает. Девушка-фельдшер из Пензы второй год служит в зоне СВО

«Малина» спасает. Девушка-фельдшер из Пензы второй год служит в зоне СВО  Повелитель хора. Духовная музыка русского композитора покоряла царей

Повелитель хора. Духовная музыка русского композитора покоряла царей  Обстрел? Из операционной не уходим! Медсестра рассказала о службе в зоне СВО

Обстрел? Из операционной не уходим! Медсестра рассказала о службе в зоне СВО  Малина и Сталь. Военных медиков на день отпустили в Донецк, чтобы пожениться

Малина и Сталь. Военных медиков на день отпустили в Донецк, чтобы пожениться